nessun Presidente ha mai messo troppo il bastone tra le ruote alle agenzie governative riguardo al controllo delle masse tramite i sistemi informatici, e considerata la sostanziale carta bianca che Trump prevedibilmente darà a FBI e NSA, se abbiamo mai considerato di viaggiare negli USA al riparo da occhi indiscreti, questo potrebbe essere un buon momento per iniziare ad anonimizzare le nostre attività sullo smartphone.

e non è solo Trump: già da anni negli USA di Obama l’Immigration prende le impronte digitali e può legalmente pretendere di farsi una copia del nostro smartphone, quindi è da considerare l’idea di viaggiare nei paesi che violano d’abitudine la privacy di cittadini e visitatori (USA, UK, Cina, India, Russia, Arabia Saudita, Cuba, Turchia, Iran, Pakistan, Vietnam, entrambe le Coree, e molti altri) con uno smartphone “vergine” e non loggato a social media o servizi identificativi.

se però – ed è il caso della maggior parte di noi – farlo è impensabile, o troppo sbattimento, ci sono alcune contromisure preventive che ci vengono in aiuto: prima di tutto criptare gli hard disk dei computer, poi usare i software di anonimato.

premesso che non sono un pro dela sicurezza quindi possono esserci inesattezze, ecco alcune dritte per tutelare un po’ di più la nostra privacy, nel quotidiano e in viaggio, su Android (sono tutte legali):

1) gli hard disk dei PC e degli smartphone possono essere facilmente criptati (cioè resi illeggibili a chi non sia in possesso di una password) dalle impostazioni, ma spesso la criptazione è disattivata di default, quindi va attivata volontariamente. su OSX è nella sezione Security e Privacy / FileVault, su Android è sotto Sicurezza / Crittografia.

2) per avere una ragionevole speranza di anonimato e non tracciabilità da parte dei siti che visitiamo o i contenuti che scarichiamo (il sistema operativo del telefono sa sempre dove siamo e chi siamo, quindi da quello non c’è difesa) ci sono due software standard:

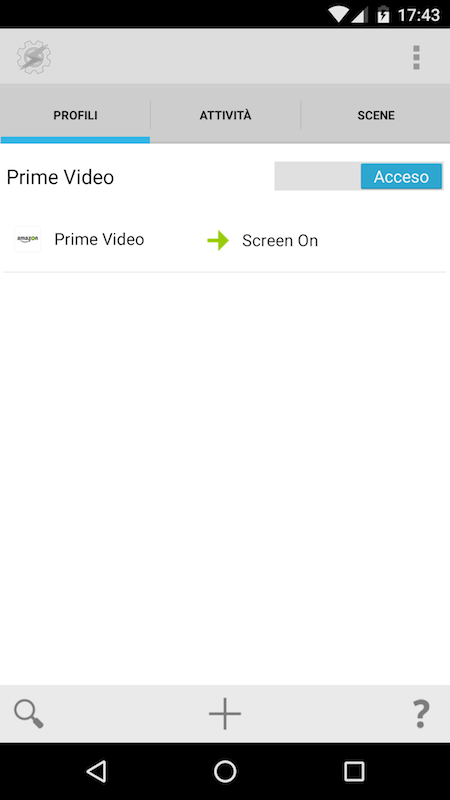

il primo è una VPN, che ha il compito (per i nostri scopi) di mascherare la nostra posizione, IP e geografica, permettendoci di fingere di collegarci da un altro paese e impedendo a chi ci osserva di tracciare il nostro vero IP (che è quello che ci identifica per esempio in caso di accesso a bittorrent o simili sistemi di download).

le VPN sono tante, sono a pagamento (quelle gratis sono da evitare): io uso AirVPN, gestita da attivisti per la privacy italiani. ha un’app per PC (Win, MacOS, Linux), è configurabile a livello di router, e su Android si può portare tramite l’app OpenVPN.

il secondo è TOR, un software di anonimizzazione che fa passare la nostra connessione attraverso una serie di “nodi”, rendendo molto difficile identificare il nostro accesso originario alla rete.

TOR è installabile tramite il TOR browser dedicato, da usare per le ricerche sensibili poiché con Chrome non si è mai sicuramente anonimi. Su Android io uso Orbot e il browser sicuro Orfox.

probabilmente nessuno di questi due sistemi mette totalmente al sicuro da una ricerca specifica di un’agenzia governativa, ma usarli insieme aumenta grandemente la nostra probabilità di essere anonimi in rete.

3) usare il motore di ricerca DuckDuckGo e non Google per le ricerche. DuckDuckGo (sostiene di) non tracciare i propri utenti, mentre sappiamo che Google tiene traccia delle ricerche che abbiamo effettuato e su quali siti, associate, appena riesce a farlo, alla nostra identità. DuckDuckGo ha un’app per Android.

4) oscurare con un pezzo di nastro isolante nero la telecamera del proprio PC, e quella frontale dello smartphone (i selfie possiamo imparare a farli con quella posteriore, che vengono anche meglio).

per i microfoni, si può inserire un jack tagliato dai cavi di da un paio di auricolari DOTATI DI MICROFONO nella presa per le cuffie del PC, lasciando inserito nel PC solo il jack.

5) evitare di pubblicare sui social media – soprattutto come foto profilo – immagini in cui compare il nostro viso intero e ripreso frontalmente, associato al nostro nome completo. parziali mascheramenti del viso rendono un po’ più arduo il riconoscimento facciale: lo scopo qui è cercare di evitare che sia possibile costruire un database di nostri ritratti abbastanza nutrito da permettere il riconoscimento facciale automatico, che, come insegnano da molti anni i film d’azione, può essere eseguito in tempo reale sulle telecamere di sicurezza.

6) evitare di usare sistemi di sblocco dello smartphone con l’impronta digitale, ovviamente (anche perché le autorità in genere possono imporre lo sblocco col dito, ma non possono legalmente obbligare a dare le password).

7) per quanto riguarda i social media, beh, essendo progettati proprio per gestire dati sensibili (le nostre opinioni e la nostra localizzazione), la cosa diventa ancora più delicata. è consigliabile evitare di usare app come quella ufficiale di Facebook, che richiedono permessi di accesso a praticamente qualunque aspetto del telefono e del sistema operativo (identità, video attraverso la fotocamera, audio attraverso il microfono, immagini della gallery, rubrica degli amici, luoghi in cui siamo stati…).

io uso la versione mobile di Facebook attraverso browser, oppure un’app che si chiama Tinfoil ed è semplicemente un’interfaccia alternativa del browser. svantaggio: in questo modo i messaggi privati non sono accessibili, ma è importante sapere che installare l’app ufficiale o Messenger significa aprire a Facebook una quantità di accessi ai dati sul nostro smartphone, di alcuni dei quali potremmo persino non essere a conoscenza.

infine, vale la pena di notare che non esiste niente che ci renda veramente invisibili. teniamone conto.